Fäältli, Glöfeli ond viil Geduld

Der Fäältlirock der Innerrhoder Festtags- und Barärmeltracht

Zu Beginn der Trachtenentstehung, Ende des 18. Jahrhunderts, waren in Innerrhoden gezügelte Röcke aus roten schweren Wollstoffen beliebt. Diese wurden später von den Frauen nur noch als Unterröcke unter einem dunklen, fein gefältelten Oberrock getragen.

Im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann die Frauenmode zunehmend an Volumen und Fülle. Auch die Trachtenfrauen trugen dem Schönheitsideal folgend nun enge taillenbetonte Mieder mit voluminös aufgebauschten Röcken. Mehrere steife Unterröcke aus Rosshaargewebe, zusätzliche Polster und dichte Falten sorgten für die notwendige Fülle um die Hüften. In diese Zeit fällt auch die Entstehung des Fäältlirockes. Die feine und aufwändige Plissierung kam aber erst nach 1860 in Mode, bis dahin waren Trachtenröcke in zwei bis drei Zentimeter breite Falten gelegt.

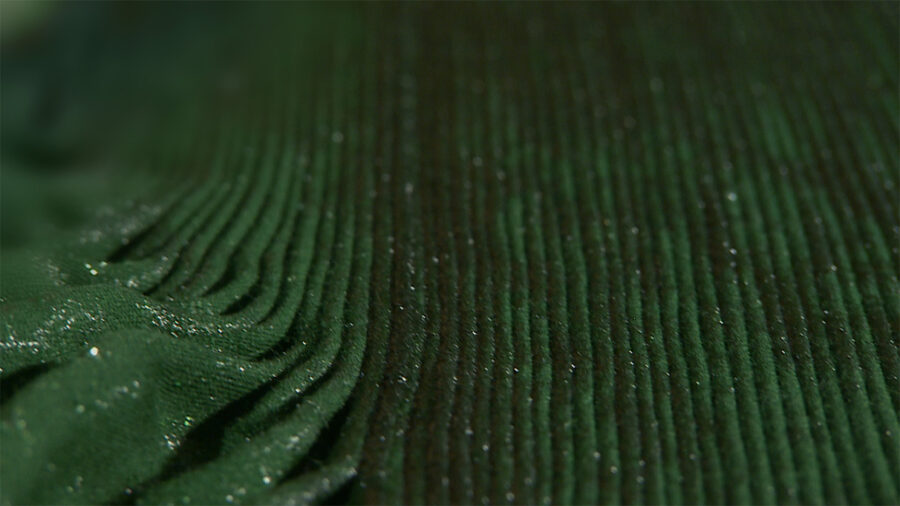

Für den Innerrhoder Fäältlirock wird bis zu viereinhalb Meter Stoff in der Weite verarbeitet und dieser von der Trachtenschneiderin in 240 bis 280 Plissees gelegt. Ein Fäältlirock ist durch und durch Handarbeit. Das Plissieren geschieht nach Augenmass. Mit festem Druck legt die Trachtenschneiderin akribisch und mit unendlicher Geduld ein Fäältli nach dem anderen aneinander. Das Falten und Pressen gelingt nur mit einem reinen Wollstoff, der fortlaufend mit Wasser durchtränkt wird. Das Plissieren eines Fäältlirocks ist Knochenarbeit und dauert einen ganzen Tag. Damit der dicht gefältelte Stoff seine Form nicht wieder verliert, zieht die Trachtenschneiderin quer verteilt über die gesamte Fläche eine Reihe Heftfäden durch jedes einzelne Fäältli. Ist der Fäältlirock so präpariert, kommt er unter den Presstisch. Ein schweres Deckblatt, zwei mächtige Querbalken, zwei oder vier stabile Schrauben und drei Wochen darunter eingeklemmt geben dem Plissee seinen dauerhaften Halt.

Plissee macht aus einem normalen Stück Stoff ein raffiniertes Stück Textil. Die vielen kleinen Fäältli geben dem Stoff nicht nur Halt und Struktur, sie lassen sich je nach Schönheitsideal voluminös drapieren oder schmiegen sich eng an die Figur. Plissierte Stoffe waren immer auch ein Ausdruck von Reichtum, denn nur Wohlhabende konnten sich die eindrückliche Stofffülle und die aufwändige Herstellung des Rockes leisten.

Thomas Karrer produzierte im Auftrag des Museums den Film «Fäältli, Glöfeli ond viil Geduld» über die Herstellung eines Fältlirocks für die Innerrhoder Frauentracht. Mit akribischer Geduld arbeitet Bernadette Nef während Wochen an einem Fältlirock. Der Film ermöglicht einen Einblick in das Handwerk der Trachtenschneiderin aus Gontenbad.

Zu Beginn der Trachtenentstehung, Ende des 18. Jahrhunderts, waren in Innerrhoden gezügelte Röcke aus roten schweren Wollstoffen beliebt. Diese wurden später von den Frauen nur noch als Unterröcke unter einem dunklen, fein gefältelten Oberrock getragen.

Im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann die Frauenmode zunehmend an Volumen und Fülle. Auch die Trachtenfrauen trugen dem Schönheitsideal folgend nun enge taillenbetonte Mieder mit voluminös aufgebauschten Röcken. Mehrere steife Unterröcke aus Rosshaargewebe, zusätzliche Polster und dichte Falten sorgten für die notwendige Fülle um die Hüften. In diese Zeit fällt auch die Entstehung des Fäältlirockes. Die feine und aufwändige Plissierung kam aber erst nach 1860 in Mode, bis dahin waren Trachtenröcke in zwei bis drei Zentimeter breite Falten gelegt.

Für den Innerrhoder Fäältlirock wird bis zu viereinhalb Meter Stoff in der Weite verarbeitet und dieser von der Trachtenschneiderin in 240 bis 280 Plissees gelegt. Ein Fäältlirock ist durch und durch Handarbeit. Das Plissieren geschieht nach Augenmass. Mit festem Druck legt die Trachtenschneiderin akribisch und mit unendlicher Geduld ein Fäältli nach dem anderen aneinander. Das Falten und Pressen gelingt nur mit einem reinen Wollstoff, der fortlaufend mit Wasser durchtränkt wird. Das Plissieren eines Fäältlirocks ist Knochenarbeit und dauert einen ganzen Tag. Damit der dicht gefältelte Stoff seine Form nicht wieder verliert, zieht die Trachtenschneiderin quer verteilt über die gesamte Fläche eine Reihe Heftfäden durch jedes einzelne Fäältli. Ist der Fäältlirock so präpariert, kommt er unter den Presstisch. Ein schweres Deckblatt, zwei mächtige Querbalken, zwei oder vier stabile Schrauben und drei Wochen darunter eingeklemmt geben dem Plissee seinen dauerhaften Halt.

Plissee macht aus einem normalen Stück Stoff ein raffiniertes Stück Textil. Die vielen kleinen Fäältli geben dem Stoff nicht nur Halt und Struktur, sie lassen sich je nach Schönheitsideal voluminös drapieren oder schmiegen sich eng an die Figur. Plissierte Stoffe waren immer auch ein Ausdruck von Reichtum, denn nur Wohlhabende konnten sich die eindrückliche Stofffülle und die aufwändige Herstellung des Rockes leisten.

Thomas Karrer produzierte im Auftrag des Museums den Film «Fäältli, Glöfeli ond viil Geduld» über die Herstellung eines Fältlirocks für die Innerrhoder Frauentracht. Mit akribischer Geduld arbeitet Bernadette Nef während Wochen an einem Fältlirock. Der Film ermöglicht einen Einblick in das Handwerk der Trachtenschneiderin aus Gontenbad.